Forschende der Empa in St.Gallen entwickeln eine künstliche Hornhaut aus Hydrogel. Dieses innovative Implantat, gefertigt mittels 3D-Druck, soll Menschen mit Sehbeeinträchtigungen helfen. Es bietet eine Lösung für den weltweiten Mangel an Hornhautspenden und vermeidet Abstossungsreaktionen.

Wichtige Erkenntnisse

- Empa-Forschende entwickeln eine 3D-gedruckte Hornhaut aus Hydrogel.

- Das Implantat soll Hornhautschäden ohne Spendergewebe beheben.

- Es ist bioverträglich und verursacht voraussichtlich keine Abstossungsreaktionen.

- Die Herstellung erfolgt massgeschneidert mittels 3D-Bioprinting.

- Private Spenden ermöglichen die Finanzierung des Forschungsprojekts.

Hornhautschäden: Eine globale Herausforderung

Millionen von Menschen weltweit leiden unter Schäden an der Hornhaut des Auges. Die Hornhaut, auch Kornea genannt, ist die äusserste, transparente Gewebeschicht des Auges. Sie schützt das Auge wie eine Fensterscheibe. Ist dieses dünne Gewebe, das nur etwa 500 bis 600 Mikrometer misst, beschädigt, kann dies zu erheblichen Seheinschränkungen oder sogar zur Blindheit führen. Ursachen für solche Schäden sind oft Infektionen, Verletzungen oder angeborene Fehlbildungen.

Die Behandlungsmöglichkeiten sind begrenzt. Aktuell stellt die Hornhauttransplantation die effektivste Therapie dar. Doch die Nachfrage übersteigt das Angebot bei weitem. Jährlich können nur etwa 100.000 Patienten weltweit durch eine Transplantation versorgt werden. Der Mangel an geeigneten Gewebespenden ist ein grosses Problem.

Ein innovativer Ansatz aus dem 3D-Drucker

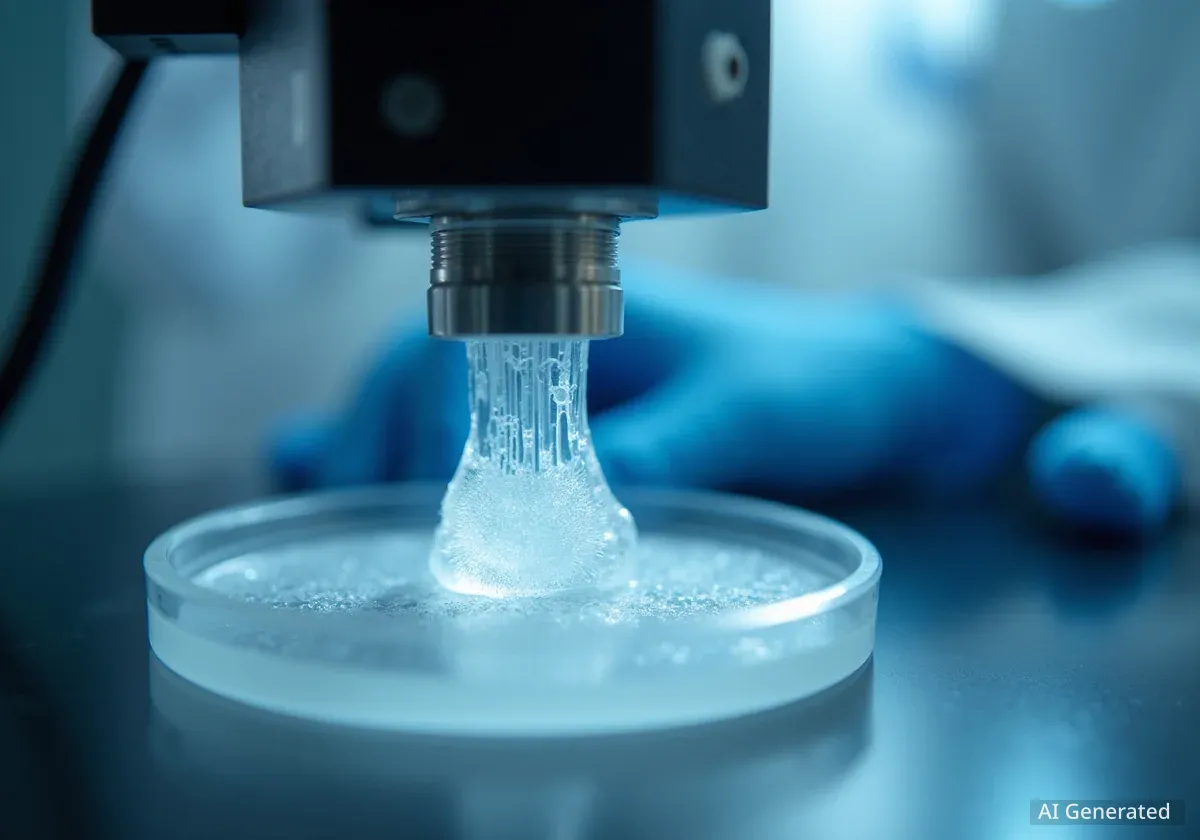

Ein Forschungsteam unter Beteiligung der Empa in St.Gallen arbeitet an einer bahnbrechenden Alternative. Sie entwickeln ein selbstklebendes Implantat, das den Bedarf an menschlichen Gewebespenden eliminieren soll. Dieses Implantat wird aus einem bioverträglichen Hydrogel hergestellt.

Fakten zur Hornhaut

- Die Hornhaut ist das äusserste, transparente Augegewebe.

- Ihre Dicke beträgt nur 0,5 bis 0,6 Millimeter.

- Sie ist entscheidend für die Sehfähigkeit.

- Weltweit sind Millionen von Menschen von Schäden betroffen.

- Nur ein Bruchteil kann jährlich transplantiert werden.

Markus Rottmar, Forscher im «Biointerfaces»-Labor der Empa in St.Gallen, erklärt die Materialzusammensetzung:

„Die Basis für das Implantat ist ein bioverträgliches Hydrogel aus Kollagen und Hyaluronsäure.“Diese Materialien sind bekannt für ihre gute Verträglichkeit im menschlichen Körper, was das Risiko von Abstossungsreaktionen minimiert.

Massgeschneiderte Lösungen durch 3D-Bioprinting

Die Forschenden integrieren zusätzliche Stoffe in das transparente Implantat, um dessen biomechanische Stabilität zu optimieren. Ein entscheidender Schritt ist die Herstellung mittels 3D-Druck. Genauer gesagt kommt das 3D-Extrusions-Bioprinting zum Einsatz. Dieses Verfahren ermöglicht es, die künstliche Hornhaut exakt an die individuelle Wölbung der Patientenhornhaut anzupassen.

Diese massgeschneiderte Fertigung ist ein grosser Vorteil gegenüber herkömmlichen Transplantationsverfahren. Sie verspricht eine präzisere Passform und potenziell bessere Ergebnisse für die Patienten. Individuelle Anpassung ist hier das Schlüsselwort.

Regeneration und Vorteile des Implantats

In einem nächsten Entwicklungsschritt planen die Wissenschaftler, das Hydrogel mit menschlichen Stammzellen aus dem Auge zu versehen. Dies soll die natürliche Geweberegeneration am Auge unterstützen. Die künstliche Hornhaut würde dann nicht nur einen Defekt abdecken, sondern aktiv zur Heilung beitragen.

Hintergrund: Abstossungsreaktionen

Bei herkömmlichen Transplantationen kann das Immunsystem des Empfängers das fremde Gewebe als Bedrohung erkennen und angreifen. Dies wird als Abstossungsreaktion bezeichnet. Patienten müssen oft lebenslang Medikamente einnehmen, um diese Reaktionen zu unterdrücken. Ein bioverträgliches Implantat, das keine Abstossung hervorruft, wäre ein enormer Fortschritt.

Ein weiterer bedeutender Vorteil des selbstklebenden Transplantats ist der Verzicht auf chirurgische Nähte. Dies verkürzt nicht nur die Operationszeit erheblich, sondern reduziert auch das Risiko postoperativer Komplikationen. Dazu gehören Infektionen, Narbenbildung und Entzündungen, die nach traditionellen Operationen auftreten können. Eine nahtlose Integration bedeutet weniger Schmerzen und eine schnellere Erholung für die Patienten.

Finanzierung und Ausblick

Das Forschungsprojekt wird vollständig durch die grosszügige Zuwendung einer privaten Stiftung finanziert. Der Zukunftsfonds der Empa spielt eine wichtige Rolle bei der Gewinnung privater Drittmittel für solche zukunftsweisenden Forschungsprojekte. Diese Projekte erhalten oft noch keine anderweitige Unterstützung. Private Förderer ermöglichen es, dass innovative Ideen in der frühen Forschungsphase realisiert werden können.

Die Empa sucht weiterhin nach Unterstützung für ihre Forschung. Interessierte können die Arbeit der Empa-Forschenden durch Spenden fördern. Informationen dazu sind auf der Webseite der Empa unter www.empa.ch/web/zukunftsfonds zu finden. Die Entwicklung der 3D-gedruckten Hornhaut ist ein vielversprechendes Beispiel dafür, wie Forschung das Leben von Millionen Menschen verbessern kann.

Die Arbeit in St.Gallen zeigt, wie Materialwissenschaft und Medizintechnik zusammenwirken, um drängende Gesundheitsprobleme zu lösen. Es ist ein Schritt hin zu einer Zukunft, in der der Mangel an Spenderorganen durch massgeschneiderte, künstliche Lösungen überwunden werden könnte.

- Technologie: 3D-Extrusions-Bioprinting

- Materialien: Kollagen, Hyaluronsäure

- Ziele: Mangel an Spenderhornhäuten beheben, Abstossung vermeiden, Heilung fördern